게임 조금 잡것 가득

Virginia - 나는 게임이고 싶지 않아 본문

타이틀명 : Virginia

출시일 : 2016.09.22(steam)

개발 : Variable State

플레이한 플랫폼 : PC(steam)

공식 한국어화

당신의 눈앞에 영화가 상영 중이고, 당신의 손에는 스위치가 하나 쥐어져 있다. 영화는 10초마다 한 번씩 정지될 것이며 그 순간마다 버튼 한 번씩 눌러야만 영화는 다시 재생된다. 이러한 상황 속에서 영화에 온전히 몰입할 수 있는 사람이 얼마나 있을까? 그리고 이 번거로운 과정에 중요한 의미가 있는 것일까? 비록 영화는 아니지만 물음에 답해줄 수 있는 작품이 바로 여기 있다. 그 이름하여 'Virginia'(이하 버지니아)다.

우와! 이게 영화야 게임이야?!

버지니아는 매우 단순한 2시간 분량의 1인칭 워킹 시뮬레이터 게임이다. 전투도 없고, 퍼즐도 없고, 하다못해 선택지 시스템마저 없다. 그저 하염없이 걸으며 적절한 사물을 찾고 그것과 상호작용하는 것이 이 작품의 전부다. 물론 이는 'What Remains of Edith Finch'나 'Firewatch'와 같은 다른 워킹 시뮬레이터 게임과도 일맥상통하는 부분이지만 버지니아는 거기서 한발 더 나아갔다. 대화나 내레이션처럼 상황을 설명해 줄 수 있는 목소리를 전부 침묵시키고 게임 플레이라고 부를만한 부분은 모조리 배제했다. 이 작품에 남은 것은 그저 이동과 단순한 상호작용뿐이다.

본작은 마치 '플레이어의 개입을 어디까지 없애도 괜찮은가?'라는 의문에 대한 하나의 실험 같다. 간단한 시점 조작과 버튼 누르기는 이 작품이 게임이라는 것을 주장하는 최소한의 장치에 불과하다. 다른 말로 표현하자면 본작의 게임 플레이는 매우 거추장스럽고 불필요하게 느껴진다. 게임에서 게임 플레이가 불필요하게 느껴진다는 건 굉장히 모순적인 표현이지만 본작의 게임 플레이는 이런 말로도 부족할 만큼 아무런 의미가 없다. 오히려 영상을 '감상'하는 데 있어 방해가 될 뿐이다.

이는 버지니아가 가진 가장 큰 모순이기도 하다. 본작의 주인공인 '앤 타버'는 플레이어가 직접 조종할 수 있다. 결코 앤을 지켜만 보는 것이 아니다. 하지만 버지니아는 플레이어가 앤의 시점에서 '감상'할 것을 강요한다. 어디까지나 게임을 매체로서 선택했고 제3자도 아닌 작품의 주인공을 플레이어가 직접 조종하도록 만들었음에도 말이다. 일반적인 게임이라면 이를 통해 주인공에 대한 몰입을 유도하거나 간접적인 체험을 시켜준다. 하지만 버지니아는 다르다. 작품의 꼭두각시가 된 거처럼 정해주는 대로만 게임을 플레이하면 이야기는 알아서 척척 진행된다.

이를 통해 버지니아가 지향하는 바를 어렴풋이 짐작할 수 있다. 본작은 한 편의 예술 영화로 남고자 하는 욕망을 숨김없이 드러낸다. 여기서 중요한 점은 '예술 게임'이 아닌 '예술 영화'라는 점이다. 의도적으로 삽입된 레터박스, 영화 스타일의 크레디트 연출, 프라하 필하모닉 오케스트라가 연주한 장엄한 음악, 거기에 일반적인 게임과는 완전히 동떨어진 장면 전환까지 보고 있자면 어째서 이들이 매체를 게임으로 선택했는지가 의문이 들 수준으로 영화처럼 만들고자 하는 집착이 작품 전체에 드러나있다.

이 중 장면 전환과 편집 스타일은 버지니아의 가장 특징적인 부분이다. 본작의 시간과 공간은 모두 극도로 압축되어 있다. 대화가 없는 게임에서 긴 이동 자체를 불필요하다고 판단한 것인지 아니면 특정 장면에 시선을 최대한 집중시키고자 하는 목적인지는 몰라도 이동 장면이 생략됨과 동시에 장면의 전환이 매우 급작스럽게 이루어진다. 간단한 예로 사무실을 나와 차를 타고 들판으로 가는 장면을 보겠다. 사무실에서 컷신을 보다 보면 어느샌가 주인공은 조수석에 앉아있다. 마찬가지로 차에서 주변을 잠시 두리번거리다 보면 순식간에 목적지에 도착하고 주차가 끝나면 어느샌가 주인공은 들판 위에 서있다. 물론, 무의미한 이동 장면을 쳐내고 필요한 장면만을 내보내는 것은 영화에서는 매우 일반적인 기법이지만 게임에서는 확실히 특이하게 느껴진다.

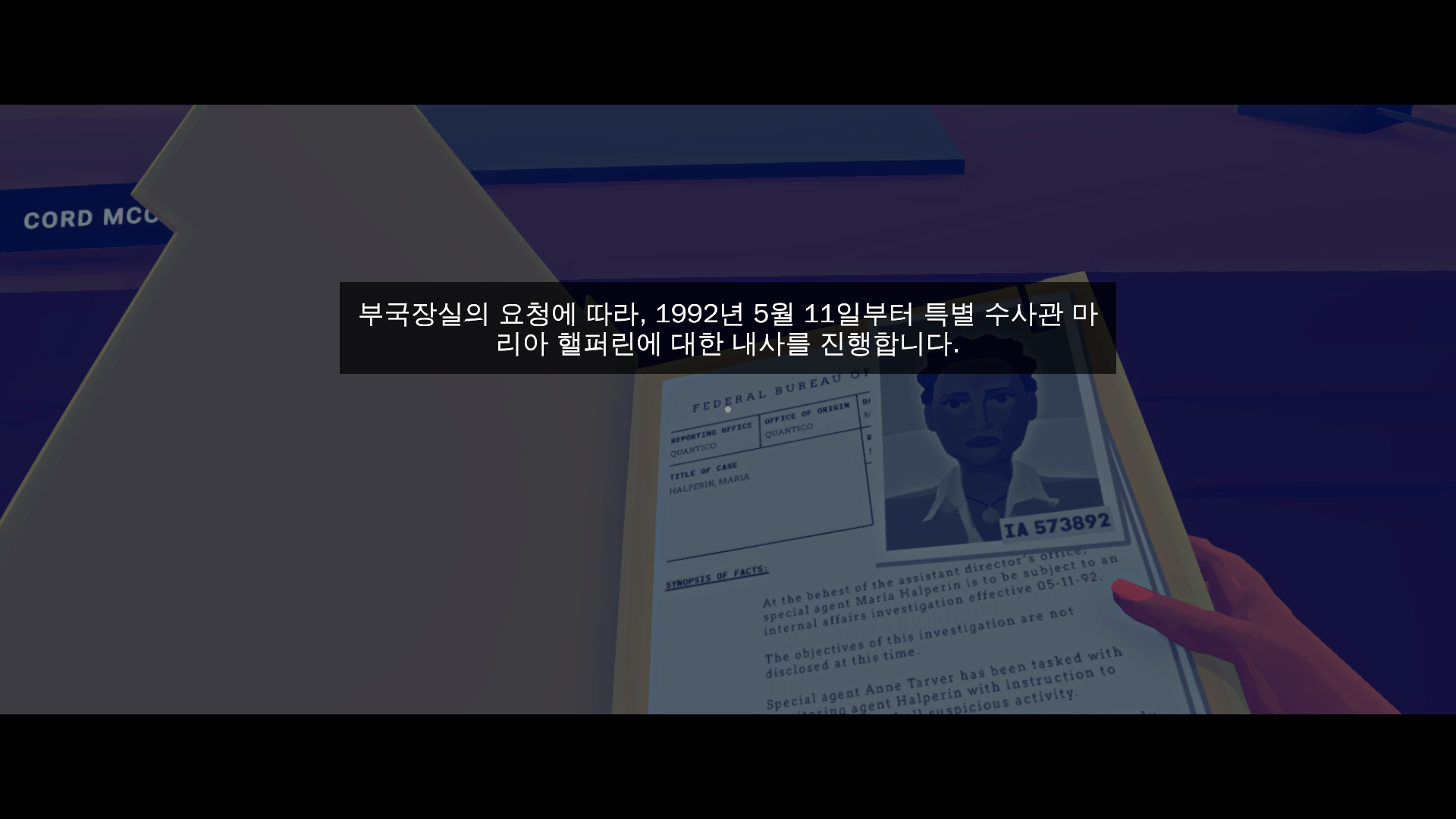

이러한 시도가 신선하게 느껴지는 것은 사실이지만 성공적으로 보이지는 않는다. 가뜩이나 빈약한 게임 플레이로 인해 주인공에 대한 몰입이 어려운 작품에서 이동마저 강제로 이루어지는 것은 주인공과 플레이어 사이의 정서적 연결을 더욱 약화시킨다. 이쯤 되면 1인칭 시점으로 게임을 만든 이유가 납득이 안될 지경이다. 거기에 이 급작스러운 장면 전환이 작품의 이해를 다소 어렵게 만들기도 한다. 대표적으로 영문 텍스트로 가득한 문서를(설정을 변경하면 요약과 번역이 제공된다.) 플레이어의 눈앞에 들이민 다음 그걸 다 읽어볼 시간조차 주지 않은 채 장면을 전환시켜버리는 부분이 있다.

이해하고 싶지 않은 이야기

사실상 본작의 모든 것이라 할 수 있는 스토리는 이해하기가 무척 어렵다. 물론 작품 전체가 이해하기 어렵다는 뜻은 아니다. 적어도 처음 1시간 동안은 꽤나 직설적인 내용이 이어진다. 요약하자면 버지니아의 주인공이자 FBI의 신입 특별 수사관인 '앤 타버'는 '마리아 핼퍼린'과 함께 '루카스 D. 페어팩스'라는 소년의 실종 사건 대해 수사하는 임무를 맡게 된다. 하지만 그녀에게는 하나의 비밀 임무가 더 있었는데, 그것은 바로 부국장의 은밀한 지시로 핼퍼린에 대한 내사를 진행하는 것이었다.

여기까지는 문제없이 이해할 수 있다. 하지만 특정 시점을 기점으로 작품의 분위기는 완전히 반전된다. 앤의 망상인지 현실인지 모를 온갖 내용이 뒤섞여가며 이야기가 급박하게 흘러가고 상징주의를 기조로 삼은 표현들이 마구잡이로 등장한다. 붉은 새와 버펄로를 비롯한 온갖 상징물들은 정보의 부족과 난해한 연출로 인해 그 의미를 쉽게 파악하기가 힘들다. 다시 말해 연출에 있어 정교함이 부족하다.

추상적 연출에 극도로 의존하는 스토리텔링에서는 깊이가 전혀 느껴지지 않는다. 애초에 버지니아는 미스터리 스릴러를 어느 정도 표방했지만 불규칙하게 흘러가는 스토리 속에서 실종 사건이라는 소재는 그 중심을 전혀 잡지 못한다. 이 작품이 앤의 갈등과 내면을 표현한 것인지, 인종 차별과 성차별에 대해 다루는 것인지, 사실은 정말로 정통 수사물이었던 것인지, 그것도 아니라면 자신들만의 예술 세계에 심취한 제작진의 포트폴리오인 것인지 전혀 알 수가 없다. 혼란스러운 전개로 인해서 작품의 결말에 가까워질수록 이야기에 대한 기억은 흐릿해지며 엔딩 크레디트가 나올 때면 모든 이야기는 기억 속에서 흔적도 없이 사라진다.

혹자는 이 작품에 담긴 깊은 의미를 탐구하지 않은 것에 대해 부당하다는 표현을 할지도 모른다. 하지만 필자는 정당한 대가를 지불한 다음 이 게임을 플레이했고 그 결과 이해를 포기하자는 결론을 내렸을 뿐이다. 자신들의 머릿속에만 있는 스토리를 꽁꽁 감춘 채 그것을 예술이라는 명목 아래에 포장하고 그럴듯한 음악으로 꾸며낸 작품에서 무엇을 느껴야 하겠는가? 심지어 본작은 작품 소개란에서 자신을 '정통 수사물'이라고 주장한다. 게임도 영화도 아닌 어중간한 '자칭 정통 수사물'이 예술이라면 차라리 예술에 있어서 문외한인 게이머로 남고 싶을 뿐이다.

-총점-

3/10

버지니아는 한마디로 표현하기가 어려운 작품이다. 자칭 정통 수사극? 짝퉁 예술 영화? 유사 게임? 그 어떤 표현도 본작을 정확하게 표현할 수는 없을 것이다. 제작진이 좋아하는 추상적 표현을 굳이 활용해서 말하자면 음반이 아닐까? 이 게임을 플레이하기보다는 차라리 사운드트랙을 구매해 듣기만 하는 것이 훨씬 기분 좋고 유익한 경험이 될 것이다. 워킹 시뮬레이터를 좋아하는 게이머나 스릴러, 수사 드라마를 사랑하는 사람들에게도 전혀 추천하고 싶지 않은 작품이라고 할 수 있겠다.

스팀 리뷰 : steamcommunity.com/id/thiepriest/recommended/374030/

Steam Community :: 시프리스트 :: Review for Virginia

나는 게임이고 싶지 않아 (총점 3/10) 당신의 눈앞에 영화가 상영 중이고, 당신의 손에는 스위치가 하나 쥐어져 있다. 영화는 10초마다 한 번씩 정지될 것이며 그 순간마다 버튼 한 번씩 눌러야만

steamcommunity.com

'게임 리뷰' 카테고리의 다른 글

| Wattam - 인생이란 먹고, 싸고, 웃는 것 (0) | 2020.12.21 |

|---|---|

| 데스 스트랜딩 - 불편함이 주는 매력 (0) | 2020.12.16 |

| Murdered: Soul Suspect - 무능한 유령 경찰 (0) | 2020.11.27 |

| 428: Shibuya Scramble - 4월 28일의 시부야, 5인의 이야기 (0) | 2020.11.20 |

| AER Memories of Old - 텅 빈 하늘을 날아라 (0) | 2020.11.14 |